北京首推数字科技殡葬:占地小,祭扫不用到现场,有人提前为自己做电子墓碑(中国数字科技馆和北京科技馆是一个吗)

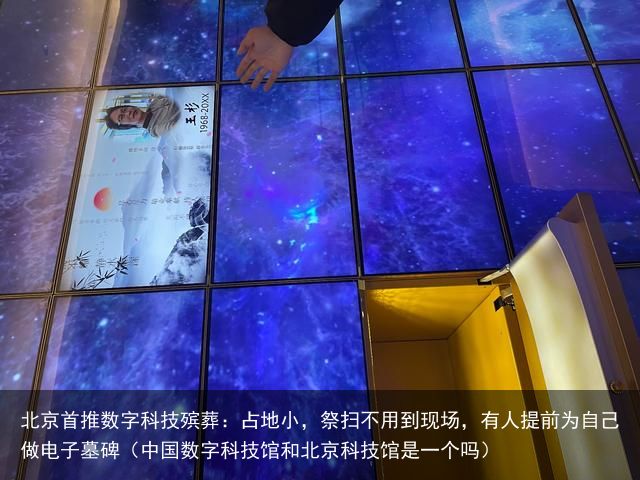

这是一间荫蔽而干燥的暗室,拉门之外另三面墙体环绕着电子屏,其组成的电子画轴滚动播放着高山流水、花瓣翻飞、星云流转等图像,在上下两圈灯带投射出的暖黄色氛围中,钢琴曲《穿越时空的思念》的旋律缓缓流淌。

走近看,这里的每一面电子墙被8排“格子柜”分割,还能显示出各自不同的图像:一个人像,旁边是他的姓名、生卒日,再向下播放,还有这个人各个年龄段的照片和视频。通过一个平板电脑操作,“格子屏”降下,感应灯亮起,背后是紫檀木、汉白玉等材质各异的骨灰盒——这里是184个逝者的墓碑。

在北京市福田公墓的“福缘阁”,这间数字墓园已向市民试点开放了3个月,如今,“秉德厅”已“入住”了一半。与传统墓地不同的是,埋葬在这里的人们不再讲究入土为安、坟头立碑,而是以一小块电子屏幕作为“数字墓碑”,在这块墓碑上,除了逝者的姓名与生卒年,还能由其意愿,添加个人语录、人生相册甚至微电影等元素,这些多媒体内容在屏幕上滚动播放,没有时长限制。“逝者生前走过的路、读过的书、看过的风景,其‘人生财富’都可以记录在数字墓碑里。”这里的工作人员介绍。

除了数字墓碑室,还有数字礼仪厅,用来行数字葬礼、祭祀等仪式。步入这间六面墙壁都是全息投影的房间,仿佛置身另一个世界:踩到地面,一朵朵莲花就踏步而飞,坐在透明的塑料高脚凳上,逝者的音容笑貌从四面八方播放;将手指伸到屏幕上,触控的电子屏还能放飞“祈福灯”;扫描屏幕上的二维码,还可以为逝者敬献莲花灯、发送想对他说的话。

2023年年初,“数字科技殡葬”概念在北京首推。北京九礼数字科技有限公司与北京八宝山礼仪有限公司下属的5家墓园,分别签订了数字科技殡葬合作项目。北京九礼总经理王杉介绍,太子峪陵园、福田公墓、外侨公墓、温泉墓园、通惠陵园是首先试点的五家陵园,共设置了近7000个“数字墓位”,每个墓位价格在3万到10万元不等,租期为20年。试点3个月以来,全市已有200余户家庭选择以这种方式安葬逝者。

【1】土葬埋不起,海葬排不上,数字殡葬成为新选择

今年七十岁的张蔷(化名)来到福田公墓当天,就决定挑选这里作为去世老伴的墓位。

上个月,相伴了大半辈子的爱人骤然离世,悲伤之余,为老伴办理丧事的重任也落在她头上。后辈们上班的上班,上学的上学,张蔷不希望过多打扰他们,“我自己能做的事,麻烦孩子们干什么?”但是,一个月过去了,老伴的骨灰一直暂存在八宝山殡仪馆,没能觅得一个合适的归处。

这些天,张蔷几乎跑遍了北京西北城大大小小的墓园,第一次深入了解“殡”与“葬”的各种风俗和讲究。

对于方位,张蔷有着自己的一套看法:“首先南边肯定不去,北京人谁去南边?那边是龙须沟,穷。东边也不行,是走下水的地方。北京人都住在西北,以前住四合院的都说呢,‘有钱不住东南房’。”另外,北京一些有名的埋葬英雄、烈士等的墓园,她也不想考虑,“到时候邻居们都是上过战场的,可能还杀过人,也不好。人走了,就想找一个安定的地方。”

但是,跑了几大墓园,她都为墓位的价格吓退。好一点的墓园,起价都在二三十万元,比北京的房价还贵,“埋不起。现在的人活不起,死也死不起了。”

家人也曾开车带她去探访怀柔郊外的一处陵园,那里依山傍水,空气清新,建得别有特色,但几个人下了车,进入深山走得呼哧气喘,张蔷心想,也许明年我就爬不动这个山了。

传统的殡葬方式阻力重重,张蔷不得不放弃土葬,她为自己做心理建设,“在十三陵,皇上埋在土里,都让人给掘墓了,咱们还讲究啥‘入土为安’呢?没啥意思。”她又想到自己父母所在的墓园,不能入土,只有地上摆放两块大理石,“看着像石材厂似的”。张蔷开始寻找起了替代方案。

在网上,她看到很多名人名流死后选择了海葬,就也打电话咨询,对方告诉她,在北京,海撒的队排到了两年以后。她担心两年以后,自己也不在了,“到时候谁给他撒骨灰?”她想亲自为老伴安葬。

4月2日一早,她在电话咨询里得知福田公墓有数字科技墓园的项目,价格不贵,当即就来到现场咨询。参观了数字墓园后,她当天就作出了预约的决定。选择的原因除了价格能接受外,还因为这里离家不远,不需要爬山,想老伴了,她能随时来老伴的屏幕前,看看他,和他说说话。“等他的视频做完,就再加上我的。这多好啊,我们俩死后还在一块。”张蔷对福田公墓的数字公墓很满意。她不在乎骨灰被放在墙里,隐藏在数字屏幕之后,“其实,它这个电子屏幕是个附加服务,骨灰上墙没什么的,领导干部也都上墙。”

【2】就业环境更干净,团队多为00后

其实,为老伴挑选墓位,实际也是为自己生后谋选归处,在张蔷心里,这是她和老伴以后的“家”。

挑选殡葬区就像选房子。工作人员告诉她,数字殡葬的“碑位”依照不同的位置,价格不等:最中间的格子最贵,要九万七,因为视野好,“和家人说话很方便”;最便宜的格子在角落,只要5万多。选定了数字殡葬后,张蔷又为位置犯了愁。

她希望,新“家”的门要坐西朝东,因为生前的家在东边,她要和老伴相对;“家”的数字,她决定定位她和生前老伴的家的门牌号,“这样他能找到回家的路。”临走时,她又在墓园门口为自己挑了一个香樟木骨灰盒,防潮。

福田数字科技殡葬负责人鄂娇娇告诉九派新闻,在这里,像张蔷这样对死亡心态平和的人非常多。从业六年来,她发现现在的人都越来越不避讳谈论生死了,尤其是上了年纪的人。

自从数字科技殡葬开始试点,几乎每天都有人来墓园咨询,多是六七十岁的老人来为自己打听,年龄最轻的只有三十多岁。但是目前,数字墓园的预约还需提供死亡证明,无法提前预约。来访的老人们总会说,“我回去给你们推荐,我身边的人都在陆陆续续地走。”

鄂娇娇记得,一次,一位女士为自己的老伴办葬礼,提供了他生前的照片和资料后,也把自己的资料提交了一份,希望工作人员为自己也做一份“数字墓碑”。在多媒体厅的祭祀仪式中,她的内容连同老伴一同播放在大屏幕上。工作人员不解,她却说,“我就是想提前看看自己死后什么样,能给后人带来些什么。”

而作为殡葬行业从业人员,鄂娇娇也开始觉得,周围人越来越能接受自己的职业了。从长沙民政职业技术学院毕业后,她在殡仪馆做入殓师,为逝去的人化妆、做遗体修复。经常有人问她,你一个女孩子做这些不害怕吗?这样的问题多到她已懒得回答。

在她心中,她从未认为殡葬行业与怪力乱神相关,而是觉得这一行业涉及很多传统文化礼仪,能陪逝者走完最后一段路,是非常有意义的事情。在数字殡葬厅的展览位,创始人王杉的名字、照片和生日赫然出现在数字墓碑上,给游客作示范。“我们殡葬业的人从来不避讳这些。”鄂娇娇说。

“其实,殡葬面对的不是死人,而是对活人的安抚。”鄂娇娇说。去年,她得知北京九礼数字科技有限公司开始着手运行数字科技殡葬,她觉得这与自己专业对口,又是行业前沿,便来到这家公司,职业生涯实现从“殡”向“葬”的转变,工作环境也更加干净、温馨、科技化。

的确,与传统公墓相比,数字墓园看起来不太像墓地。在福田公墓,数字墓园装修得古香古色;在太子峪陵园,数字墓园是一个单独小院,接待厅装修得像一个书吧,有咖啡,有杂志,还有各种解压玩具。而在外侨公墓,数字墓园采用了拱门设计,看上去有些“西洋风”,与外部街道直接相连。

在鄂娇娇的团队里,近十个工作人员大多是00后。他们有的来自殡葬专业,有的从航海等其他专业被吸引而来,成为数字殡葬时代的“守墓人”。日常的工作中,他们除了常规的打扫、照看墓位,“数字生命整理师”的另一身份也要求他们能根据家属提供的逝者生平、照片、音频、视频等素材资料,进行仪式的策划。

在长沙民政职业技术学院民政与社会工作学院副院长沈宏格看来,数字科技殡葬对于年轻一代有一定的吸引力。从学校角度出发,人才培养模式也需做以改革,“殡葬新业态对人才培养提出的新要求,首先是了解数字技术。此外,殡葬专业的学生,也需要‘填充数字背后的内容’。” 沈宏格说。

【3】祭扫“元宇宙”:“现在祭祀也不必一定来墓地了”

鄂娇娇介绍,数字墓碑注重的是精神的传达,家风的传播。在制作数字墓碑时,工作人员会和多位家属、亲友了解逝者生前的故事,去挖掘他们的精神。曾有很多家属疑惑,觉得自己的亲人没有什么特别的精神或品德。但数字殡葬的理念是,每一个平凡人,都有自己的闪光之处,都值得被记录。有时,从不同亲友的口中,亲友能得知逝者身上连自己都不曾注意的另一面。

同时,数字墓位也会保护逝者的隐私。家人祭扫时,只有经过工作人员的操作,才能在屏幕上看到逝者的电子影像,平时,这块墓碑就和每一块墓碑一起,连成星空、山水等图样。而亲友每次祭扫时也需要提前预约时段,错峰祭扫,为每一批祭扫的人提供单独空间。

清明时段,很多传统墓园人流拥挤,而数字墓位人流量并不大。这涉及到他的另一个功能——远程祭祀。数字墓园的正中央装有摄像头,无法到现场的亲友可以安排工作人员在逝者的“碑”前摆放鲜花、供果等物品,行礼祭祀,再通过摄像头远程参与。

除了可以通过摄像头看到亲友的“墓碑”,技术团队也为逝者在网络空间中建立了一个“元宇宙”陵园。鄂娇娇向九派新闻展示了电子祭祀的页面。点开微信小程序,进入的是一个花草繁盛的卡通页面,在屏幕右侧,亲属可以选择“放花灯”等祭祀方式,还可以在文字框里打字,给逝者稍去想说的话。“现在,祭祀也不必一定来墓地了。有时候夜里想念亲人,或是没时间来墓地,在手机上直接祭祀就非常方便。”鄂娇娇说。

其实,无论是福田公墓,还是外侨公墓,都在几年前就开始不再向社会开放墓位。北京的地界寸土寸金,公墓里也挤满了逝去的人。在这些百年公墓中,墓位的形式从最初横放在地下的长方形棺材,到立在地面上的一座墓碑,到花坛一周紧紧码在一起的正方形小石碑,再到层层叠叠的骨灰长廊,逝者的“人”均占地面积指数级缩小,直到无法开放更多墓位。据一工作人员介绍,墓园里,几乎不会有人迁出,“多少年也放不出一个位置来。”

而节地的数字墓位也是在“绿色殡葬”的号召中应运而生。王杉告诉九派新闻,现有公墓的发展过于依赖土地消耗,有限的土地资源不断萎缩乃至枯竭,导致出现了一批“僵尸墓园”。数字科技殡葬通过室内空间的利用,将平面墓转为立体墓,集约化、小型化、科技化,提升了土地的效益。

北京市民政部门一相关人士表示,把科技融入传统的“殡、葬、祭”环节,一方面能满足人们对祭祀纪念文化的精神追求,一方面还能有效缓解资源稀缺和惠民殡葬之间的矛盾,这实现了一种“双赢”。因此,数字科技殡葬将是未来殡葬行业的发展趋势,“数字墓园”也会更多地在墓区推广。

王杉介绍,未来,数字科技殡葬还会通过一张照片建立数字人形象,开发AI情感交互技术,通过对话、交互技术实现人机对话。而数字人与VR技术的结合,将使数字科技殡葬的服务场景更为真实。家属在怀念亲人的时候,戴上VR、AR眼镜,就能够在真实的环境中看到亲人,和亲人互动。

九派新闻记者 裘星

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP